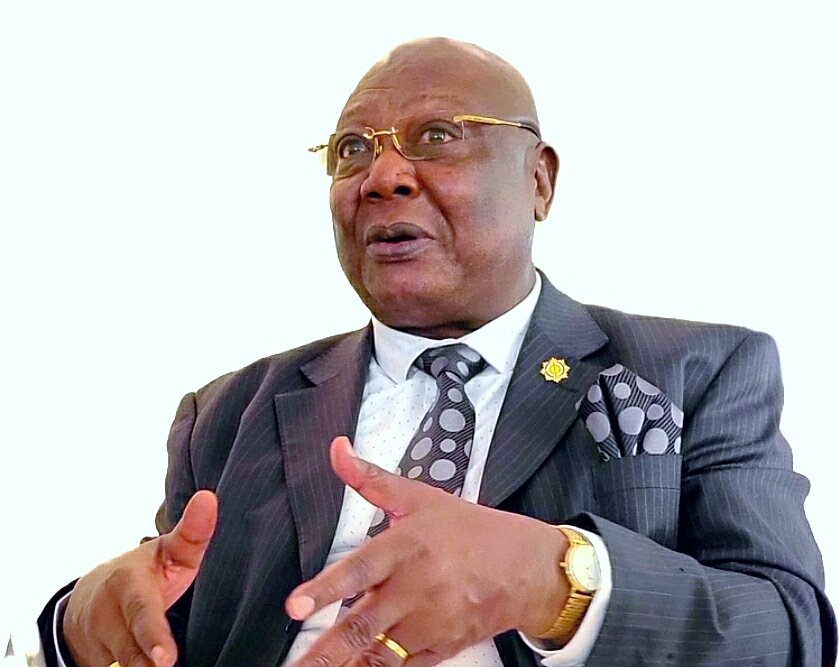

Martin Ziguélé, ancien premier ministre centrafricain : « La CEDEAO a une avance sur la CEMAC »

L’ancien Premier Ministre centrafricain jette un regard froid sur l’avenir économique de son pays, de la sous-région, du continent, ainsi que sur le développement du secteur des assurances.

Martin Ziguélé, votre parcours politique semble avoir pris le pas sur votre rôle d’entrepreneur et de dirigeant d’une compagnie d’assurances. Pouvez-vous nous expliquer brièvement l’activité de votre entreprise et la place qu’elle occupe actuellement sur le marché centrafricain ?

Je vous remercie pour votre question. Il est vrai que je suis plus connu comme acteur politique de mon pays, la République centrafricaine, notamment depuis ma nomination au poste de Premier ministre au mois d’avril 2001, et à cause de mes différentes participations aux élections jusqu’à présent. C’est vrai que je suis acteur politique, mais je suis d’abord un assureur de formation et de profession, comme vous l’avez dit. J’ai fait toute ma carrière dans les assurances et les réassurances pendant plus d’une vingtaine d’années, mais, là, je suis Directeur général d’une société de courtage d’assurances. Une société de courtage d’assurances est une société d’intermédiation en assurances, c’est-à-dire qu’on apporte des affaires, on fait du courtage d’assurances, on apporte des affaires aux compagnies d’assurances. La société dont je suis le Directeur général s’appelle la SOCCAREAS (Société Centrafricaine de Courtage, d’Assurances et de Réassurances). C’est une très modeste compagnie de courtage d’assurances, comme je l’ai dit, et nous travaillons sur un marché complètement libéral, puisqu’il y a plusieurs sociétés de courtage d’assurances en Centrafrique. Mais la particularité de notre entreprise, c’est que nous sommes la seule entreprise de courtage d’assurances à capitaux entièrement centrafricains. Nous devons être peut-être à la 3ᵉ ou 4ᵉ place du marché sur sept ou huit sociétés de courtage d’assurances.

Monsieur Martin Ziguélé, les compagnies négro-africaines semblent avoir des difficultés à rivaliser avec des géants multinationaux comme AXA sur le marché des assurances. Selon vous, comment ces entreprises peuvent-elles se démarquer et gagner en compétitivité ?

Aujourd’hui, en Afrique, les assurances ont fortement évolué depuis la mise en place du code CIMA (Conférence interafricaine des marchés d’assurances, ndlr), du moins dans la zone francophone d’Afrique. En dehors des compagnies d’assurances étrangères, qu’elles soient françaises, britanniques ou américaines, il existe aujourd’hui de grands groupes d’assurances créés par des Africains, comme vous dites, négro-africains. Je prends comme exemple le groupe NSIA en Côte d’Ivoire, avec le doyen Jean Kacou Diagou, qu’il a créé à partir de rien, qu’il a développé, et qui est devenu un grand acteur dans tous les pays membres de la CEMAC et au-delà. Vous avez le groupe ACTIVA ASSURANCES au Cameroun, créé par le doyen Richard Lowe, qui possède des compagnies d’assurances y compris dans les pays francophones, anglophones, lusophones et même dans des bastions des mastodontes comme le Nigeria. Vous avez également le groupe SUNU de notre regretté Pathé Dione, connu et implanté du Sénégal et de la Mauritanie jusque dans les pays anglophones d’Afrique.

Donc, il y a de véritables groupes créés, comme vous le dites, par des négro-africains, qui tiennent la dragée haute à de grands groupes étrangers comme AXA ou à des géants comme SANLAM et ALLIANZ. Maintenant qu’ALLIANZ a fusionné avec SANLAM, ces derniers forment des mastodontes au niveau mondial, mais les groupes africains ne sont pas négligeables. En effet, il y a eu une progression vraiment exponentielle du rôle et de la taille des acteurs négro-africains depuis la mise en place du code CIMA, ainsi que grâce aux mesures qui ont été prises pour renforcer l’activité des assurances dans nos pays, notamment par la hausse du capital minimal des compagnies d’assurances. Auparavant, il y avait de petites entreprises, mais maintenant, pour créer une entreprise d’assurances dans la zone CIMA, il faut une assise financière d’un minimum de trois milliards de francs CFA. Cela a permis le renforcement des fonds propres des groupes et des compagnies d’assurances africaines, assainissant ainsi le marché. Il ne faut pas oublier non plus le travail de la commission régionale de contrôle des assurances, qui a accompli un excellent travail pour garantir la solidité du marché des assurances.

Donc, c’est vrai, les compagnies d’assurances négro-africaines, comme vous le dites, je vous emprunte l’expression, ne peuvent pas encore se mesurer aujourd’hui aux groupes comme AXA, au groupe sud-africain SANLAM, ou à de grands groupes marocains ou égyptiens, etc. Mais elles suivent une trajectoire encourageante, qui, je pense, fera en sorte que, d’ici la fin d’une génération, l’assurance sera majoritairement vendue par des opérateurs autochtones.

Le Maroc se distingue de plus en plus par des initiatives ambitieuses dans divers secteurs économiques. L’une des plus louables est celle d’avoir rassemblé autour de SALAM ASSURANCES, COLINA et autres acteurs. Est-il possible d’envisager la reproduction d’une telle initiative ailleurs en Afrique ?

Oui, il est vrai que le marché marocain des assurances, que je connais bien pour y avoir fait mon stage de fin d’études lorsque j’ai étudié à l’Institut International des Assurances de Yaoundé, est un domaine bien établi. C’est au Maroc, à Casablanca, que j’ai effectué mon stage d’imprégnation en assurance-vie.

À l’époque, il y avait des compagnies de taille vraiment moyenne, des filiales de sociétés nationales françaises, espagnoles ou américaines. Le génie marocain réside dans la compréhension que, pour être forts sur le plan financier, il faut être unis. Ainsi, des opérations de fusion-absorption et de fusion-acquisition ont été réalisées, encouragées notamment par l’État marocain.

Il faut reconnaître qu’ils ont eu des ministres des Finances très visionnaires, notamment une directrice des assurances, énarque, qui a fait preuve de lucidité, de vision stratégique et d’anticipation en encourageant ces fusions. En moins de vingt ans, le Maroc est devenu un pays exportateur de modèles de groupes d’assurances.

Aujourd’hui, les groupes d’assurances marocains sont actifs en Afrique subsaharienne. Comme je le disais précédemment, le modèle marocain repose sur des fusions et acquisitions. Cependant, le modèle africain, tel que développé par les doyens Jean Kacou Diagou, Pathé Dione, Richard Lowe au Cameroun, s’est construit à partir de rien : ils ont créé des compagnies d’assurances ex nihilo, puis des filiales dans plusieurs pays.

Ils poursuivent cette expansion, et je crois savoir que, dans d’autres pays africains également, des compatriotes assureurs ou financiers travaillent à la création de grands groupes aux côtés de NSIA, SUNU et ACTIVA. C’est encore laborieux, mais on voit émerger une réelle volonté de favoriser des fusions, car tout le monde a compris que, dans le domaine financier, pour offrir des services pertinents et réaliser des économies d’échelle, il faut être grand. Cette tendance va donc s’amplifier en Afrique.

Naturellement, vous aurez remarqué que je ne parle pas de l’Afrique du Sud, car ce marché est comparable à celui des pays occidentaux. L’Afrique du Sud est le premier marché africain des assurances : sa taille est au moins cinquante fois celle du marché des assurances de tous les autres pays africains réunis ; elle domine largement.

Là-bas, l’assurance fonctionne comme aux États-Unis, en Europe, en Allemagne ou au Japon. Cela n’a rien à voir avec nos critères africains. Ce n’est pas un hasard si le géant sud-africain SANLAM travaille actuellement à fusionner avec ALLIANZ pour créer un mastodonte de l’assurance africaine, bien plus imposant que les groupes que j’ai précédemment mentionnés, tels qu’ACTIVA, NSIA ou SUNU.

Martin Ziguélé, comment analysez-vous la compétitivité économique des zones CEDEAO et CEMAC ? Quelles leçons peut-on tirer de la progression enregistrée au niveau des deux zones ?

C’est une excellente question, une question qui nous permet de dire que tout part de la volonté politique. La CEDEAO a été créée, je vous le rappelle, aussi bien par le Président Gowon au Nigeria, que par le Président Eyadema au Togo, que par le Président Houphouët-Boigny en Côte d’Ivoire, que par le Président Abdou Diouf au Sénégal, c’est-à-dire qu’il y avait une très forte volonté politique de faire un marché commun. Et la CEDEAO a tout de suite compris que, pour faire un marché commun, il faut nécessairement prendre la décision politique d’accepter un abandon partiel de souveraineté. C’est ce qu’ils ont fait, et c’est ce qui a permis de créer un espace économique où, naturellement, la réciprocité, la libre circulation des biens et des personnes favorise l’implantation des entreprises, la circulation de l’argent, l’investissement transnational, et ce qui fait que toutes les barrières tarifaires et non tarifaires ont été progressivement levées de manière laborieuse.

Le Nigeria, comme superpuissance de cette communauté, y a vu son intérêt, parce que les produits et les services de l’économie nigériane pouvaient donc circuler partout en Afrique de l’Ouest. Ils ont ainsi mis leur volonté politique entièrement au service de cette cause, et aujourd’hui, la CEDEAO, sur le plan de la compétitivité, est très avancée. La compétitivité en économie, c’est d’abord la disponibilité des facteurs de production. C’est-à-dire l’eau, l’électricité, le capital ; qu’il soit technique, financier ou humain ; et les infrastructures. Dans tous ces domaines, la CEDEAO est en avance sur la CEMAC. Vous pouvez voyager par route d’Abuja jusqu’à Lagos, puis jusqu’à Cotonou, Lomé, Accra, Abidjan, ou Dakar, grâce à l’autoroute. Mais cela reste impossible en Afrique centrale ! Vous ne pouvez pas aller de Brazzaville à Bangui par route. C’est encore un projet, mais cela n’existe pas pour l’instant. Vous ne pouvez pas non plus aller de Bangui à Ndjamena par route, sauf à emprunter des routes nationales impraticables. Vous ne pouvez pas partir de Yaoundé à Brazzaville par route sans traverser des chemins non construits ou ne répondant pas aux normes internationales, etc.

Et je ne parle même pas de la navigation aérienne ! Partir en avion de Bangui à Brazzaville aujourd’hui est tout simplement impossible, parce qu’il n’y a pas de vol direct entre ces deux villes. Il n’y a pas non plus de vol direct entre Brazzaville et Ndjamena. C’est ça, l’Afrique centrale ! Il n’y a pas de vol direct entre Bangui et Libreville, ni entre Bangui et Malabo. Alors qu’en Afrique de l’Ouest, quel que soit le pays où vous vous trouvez, la disponibilité des facteurs est presque totale. Vous avez de l’eau, de l’électricité, et même des pays comme le Ghana, la Côte d’Ivoire ou le Nigeria qui vendent leur surplus d’électricité à ceux qui en manquent. Vous disposez également d’infrastructures communes, avec la possibilité de voyager en avion ou par chemin de fer entre les pays. Tout cela n’existe pas en Afrique centrale, qui pourtant possède d’énormes ressources financières, pétrolières et énergétiques, etc.

Donc, que faut-il en conclure ? Le vrai problème, c’est la volonté politique. C’est l’homme qui agit sur les facteurs. La mise à disposition des facteurs dépend de la volonté politique des responsables de nos États.

En observant la CEDEAO et la CEMAC, il est évident que la libre circulation est bien plus effective en CEDEAO, avec un marché nettement plus compétitif, notamment dans les zones frontalières. À l’inverse, la CEMAC semble avoir du plomb dans l’aile. Comment expliquez-vous cette situation, alors que les experts affirment que le sous-sol de la CEMAC est infiniment plus riche que celui de la CEDEAO ? Qu’est-ce qui freine réellement la dynamique de la CEMAC?

Votre question me permet de vous raconter une anecdote. Lorsque vous allez en Afrique de l’Ouest, comme je l’ai dit tantôt, la libre circulation des personnes et des biens est une réalité, j’allais même dire historique ! Les peuples de l’Afrique de l’Ouest ont toujours pratiqué le négoce, et la circulation, même avant la colonisation, était une réalité dans cet espace géographique. En Afrique centrale, certains sociologues et anthropologues évoquent la « culture de la forêt », c’est-à-dire une zone majoritairement couverte de forêt. Pour s’amuser, certains disent que, lorsque vous habitez dans un village entouré de forêt, vous ne voyez pas le prochain village, qui devient alors un autre monde pour vous.

En revanche, en Afrique de l’Ouest, région de savane, il n’y a pas d’obstacles naturels majeurs : on peut voir loin et aller loin. Au-delà de cette anecdote, qui n’est pas totalement conforme à la réalité, l’Afrique centrale n’étant pas uniquement couverte de forêt, cela traduit quelque chose. L’Afrique centrale reste une zone où, malgré les décisions de l’UDEAC dès 1964 instaurant la libre circulation des personnes et des biens, cette libre circulation n’est effective que dans certains pays de la CEMAC. Ce n’est un secret pour personne : il est plus facile de circuler entre la République centrafricaine et le Cameroun, entre le Cameroun et le Congo, ou encore entre le Congo et le Tchad, que pour les ressortissants de l’Afrique centrale de se rendre au Gabon ou en Guinée équatoriale — et ce, jusqu’à une période très récente.

Je pense qu’aujourd’hui, la CEMAC semble avoir pris conscience de ces incongruités dans l’application des dispositions de base de son traité, notamment la libre circulation des personnes et des biens. Une police a récemment été créée pour rendre cette circulation plus effective. Mais une fois de plus, cela est rendu difficile à cause des égoïsmes nationaux et à un protectionnisme à peine voilé. Tant que la circulation des personnes et des biens reste symbolique en Afrique centrale, on ne peut pas parler véritablement d’intégration économique. L’intégration économique suppose la création de valeur ajoutée là où se trouvent des opportunités économiquement rentables, et la mise en œuvre d’actions pour créer des entreprises, construire des routes et des ponts, créer des compagnies aériennes, et mettre en place des infrastructures pour l’eau et l’électricité en mutualisant les opportunités, potentialités et les moyens.

Tout cela, je le répète encore une fois, procède de la volonté politique. Je ne voudrais pas reprendre l’expression de certains analystes économiques d’Afrique centrale, qui qualifient l’intégration économique dans cette région de « trou noir de l’intégration en Afrique ». Je ne voudrais pas en arriver là. Cependant, il est vrai qu’en Afrique de l’Ouest, des chefs d’État comme Gowon, Eyadéma, Houphouët-Boigny, Diouf, et Senghor avant ce dernier, ont porté l’intégration, et les techniciens ont simplement suivi leur volonté politique. En Afrique centrale, on a l’impression que les techniciens ont les solutions et les propositions, mais les politiques ne sont pas prêts à abandonner une partie de leur souveraineté pour vraiment faire de la CEMAC ce qu’elle pourrait être.

En somme, il ne faut pas incriminer les techniciens, mais plutôt les responsables politiques, qui continuent de développer certains égoïsmes nationaux et un souverainisme, comme on dit aujourd’hui, et donc ne favorisent pas l’intégration économique intégrale de la CEMAC.

De plus en plus de voix s’élèvent en Afrique, avec insistance, autour de la question du franc CFA. En tant qu’ancien ministre des Finances, Premier ministre, et acteur des hautes sphères financières, quelle est votre analyse sur cette monnaie et sur le débat qu’elle suscite ?

Je vous remercie pour cette question. Je pense qu’il suffit d’observer l’Afrique dans sa globalité, avec ses cinquante-quatre États, pour se poser la question de savoir ce qui est réellement bénéfique pour le continent. Ce qui est bien pour l’Afrique, c’est qu’il y ait des monnaies communes. Ce qui est bien pour l’Afrique, c’est le renforcement de l’intégration. Ce qui est bien pour l’Afrique, c’est qu’à terme, les cinquante-quatre pays n’aient qu’une seule monnaie. Cela est possible, ce n’est pas une utopie.

Au-delà du franc CFA, la question n’est pas de savoir s’il faut une monnaie différente du CFA. Oui, c’est possible, mais, comme je le dis toujours, cela procède de la volonté de travailler ensemble. Si nous ne pouvons pas construire des unions économiques permettant la libre circulation des personnes et des biens, comment pourrions-nous espérer créer des unions monétaires sans une forte discipline, comme c’est le cas aujourd’hui dans les zones CFA ?

Oui, il faut évoluer. Il faut réfléchir à des monnaies ou à une monnaie commune qui ne soit pas forcément adossée à l’euro, mais qui soit flottante et s’asseye sur un panier de devises. Ce panier pourrait inclure l’euro, le dollar, le yen japonais, ou même des devises comme l’escudo portugais, la roupie indienne, ou la monnaie chinoise, entre autres. Cela permettrait d’avoir une monnaie flottante, reflétant à la fois une réalité internationale et africaine.

C’est pour cette raison que la CEDEAO, toujours en avance sur la CEMAC, a initié une réflexion pour créer l’Eco, comme vous le savez. Et quel est le mécanisme de l’Eco ? C’est une monnaie de l’ensemble des États de la CEDEAO, adossée à un panier de devises, donc flottante. Cela permettrait à cette monnaie de ne pas être trop chère par rapport aux besoins d’investissement des pays, tout en étant suffisamment forte pour dissuader les importations excessives de produits manufacturés venant d’ailleurs ; un problème que l’on observe actuellement avec le CFA.

Un autre choix à faire sera de savoir si la monnaie est là pour lutter contre l’inflation, comme c’est le cas avec le CFA, ou est là plutôt pour servir à promouvoir l’investissement extérieur ? Ce sont là des choix politiques. La monnaie a certes un aspect technique, mais elle a un fondement purement politique.

C’est donc de la volonté des chefs d’État de notre région, à innover et à avancer pour répondre aux besoins d’investissement de nos pays, que nous pourrons progressivement passer d’une monnaie basée sur la lutte contre l’inflation, à une monnaie favorable à l’investissement extérieur. Cependant, la monnaie seule ne suffit pas pour atteindre cet objectif. Il faut également, comme je l’ai mentionné tantôt, que les facteurs soient disponibles tels qu’un marché actif, des ménages et des entreprises ayant un pouvoir d’achat leur permettant de consommer. Cette consommation génère des revenus, qui à leur tour permettent l’investissement.

Il s’agit donc d’en arriver à l’alignement de de la volonté économique et de la volonté publique au niveau de ces pays afin de permettre la création d’un espace de développement.

En tant que membre de la commission des finances à l’Assemblée nationale de la Centrafrique, vous constatez, comme dans de nombreux pays africains, des difficultés chroniques à boucler le budget chaque année. Quels sont, selon vous, les causes de cette situation, et quelles solutions pourraient être mises en œuvre pour y remédier ?

Je suis effectivement membre de la commission des finances à l’Assemblée nationale, après en avoir été le président de 2016 à 2021. Mais je voudrais vous rassurer : le problème des déficits budgétaires est universel. Il concerne tous les pays, car il y a toujours de nombreux besoins à satisfaire, alors que les moyens à mobiliser ne répondent pas toujours à l’appel. Naturellement, l’ampleur des problèmes varie selon les pays.

Pour les pays industrialisés, les déficits budgétaires se traduisent par quoi ? Soit par un endettement accru de l’État, soit par une hausse des impôts. Or, avec des sociétés civiles et une opinion publique fortes, ainsi qu’un système démocratique qui pousse les gouvernements à arbitrer pour ne pas perdre les élections, ces pays privilégient souvent l’endettement public à la hausse des impôts. Cela conduit parfois à des déficits budgétaires historiques, comme c’est le cas actuellement en France, mais pas uniquement, même si c’est particulièrement visible en France.

Ainsi, le déficit budgétaire est, d’une certaine manière, un phénomène naturel. Mais le vrai problème réside dans son ampleur, dans la capacité à le financer et surtout dans la possibilité de faire en sorte que la majeure partie du budget soit couverte par des ressources nationales plutôt que par des emprunts. Ce qui se passe dans nos pays, c’est que nous vivons à crédit. Il faut le dire clairement. Nous vivons sur l’endettement, un endettement souvent mal maîtrisé et libellé en devises étrangères. Cela signifie qu’il faut consacrer d’importantes ressources, du temps de travail et des revenus pour acquérir ces devises afin de rembourser la dette. Si, comme je l’ai évoqué dans votre première question, on décroche des monnaies stables pour adopter des monnaies faibles, cela ne fera qu’accentuer cette dépendance.

Le problème du déficit est donc avant tout un problème de politique publique. Que faut-il faire ? Ce n’est pas de prétendre que nous allons éliminer les déficits publics, car dans des pays en développement comme les nôtres, où les besoins en éducation, en infrastructures, en santé, et bien d’autres domaines sont immenses, nous aurons toujours des besoins qui seront supérieurs à nos ressources propres. Nous aurons donc le choix entre les dons, les prêts et la fiscalité, c’est-à-dire l’augmentation des impôts.

C’est un peu comme une femme qui fait la cuisine : si vous lui donnez de l’huile, de la farine et du levain, elle saura comment doser les choses pour qu’à la fin, vous n’ayez pas quelque chose d’entièrement non consommable. De la même manière, en tant que ministre des Finances ou membre du gouvernement, il faut veiller à ce que les fonds publics mobilisés dans le cadre du budget répondent aux besoins de la population. S’il faut s’endetter, il est impératif de prêter attention aux termes et aux niveaux de l’endettement, pour éviter de transférer des charges indues aux générations futures ou de freiner le développement du pays.

En résumé, qu’il s’agisse de la question budgétaire, de l’intégration régionale ou de la monnaie, tout cela repose sur des choix politiques et sur la qualité de la gouvernance.

Martin Ziguélé, en tant que président du MLPC, le Mouvement pour la libération du peuple centrafricain, restons sur l’angle économique. En quoi votre projet économique se distingue-t-il de celui des dirigeants actuels ? Quels sont les grands axes que vous proposez pour permettre au peuple centrafricain, ainsi qu’à la diaspora africaine, de comprendre ce qui fait la force de votre vision par rapport à celle de vos adversaires ?

Oui, le MLPC, je vous le rappelle, est un parti créé en 1979 dans le cadre de la lutte contre l’empereur Bokassa de l’époque, pour restaurer la République. Et nous avons gagné cette bataille. La République a été restaurée en 1979. Le MLPC est également le premier parti politique centrafricain, après la conférence de La Baule, à avoir remporté des élections pluralistes en 1993, dès que le multipartisme a été autorisé en Centrafrique. Et quand le MLPC est arrivé au pouvoir, c’était pour affirmer que, dans le cadre de sa vision social-démocrate, l’homme est au centre de son projet. Qu’est-ce que cela signifie sur le plan économique ? La République centrafricaine, c’est un pays de six millions d’habitants, soit une population comparable à celle de la ville de Douala, au Cameroun. Soixante-dix pour cent (70 %) de cette population vit dans, de, et par le monde rural. En d’autres termes, ce sont des agriculteurs, des éleveurs et des pêcheurs. Je rappelle qu’en Afrique centrale, après le Tchad, nous avons la plus grande concentration de bétail en Centrafrique.

À quoi peut donc ressembler une politique économique dans un tel environnement ? La base de toute politique économique, dans ce contexte, est d’assurer le bien-être de la majorité de la population, qui vit principalement dans les zones rurales. Comme nous ne pouvons pas distribuer de l’argent directement à chacun, ni mettre en place un système d’aide sociale comme dans les pays développés, la seule solution — et nous l’avons déjà expérimentée — est de faire en sorte que les filières agricoles fonctionnent normalement.

La République centrafricaine, c’est 622 000 kilomètres carrés, soit un territoire plus vaste que celui du Cameroun et plus de deux fois et demie sa superficie. Pourtant, sur les 15 millions d’hectares de terres cultivables disponibles, moins de 0,5 % (même pas 1 %) sont exploités chaque année. Que signifie cela ? Cela signifie que le développement économique de la République centrafricaine doit être fondé sur l’agriculture, notamment sur la relance des filières agricoles.

Nous avons toutes les zones écologiques de l’Afrique centrale : la savane boisée, la savane et la forêt. Nous pouvons donc réintroduire des cultures déjà existantes, comme le coton, introduit pour la première fois en Centrafrique en 1921 par l’ingénieur français Jean Contomonet, ou le café, introduit peu après. À un moment donné, avant que la culture du coton explose en Afrique de l’Ouest, la RCA produisait déjà 60 000 tonnes de coton sous Bokassa, dans les années 1970. Aujourd’hui, ces filières se sont effondrées.

Le café, autrefois prospère, s’est lui aussi effondré. Le cacao a presque totalement disparu, même s’il commence timidement à revenir. En parallèle, nous savons que le pays regorge de ressources naturelles comme l’or et le diamant. Tous les facteurs nécessaires à la relance économique existent, mais cela exige une gouvernance axée sur l’intérêt général et la redevabilité.

Qu’entend-on par redevabilité ? Cela signifie que chaque franc mobilisé doit être correctement géré. Il doit arriver dans les caisses du Trésor et servir efficacement la population, en particulier les Centrafricains. On ne peut pas développer une économie avec une population pauvre. Pour développer une économie, il faut des citoyens ayant un pouvoir d’achat. Je ne dis pas qu’il faut des citoyens riches, mais des citoyens capables de consommer.

Quand 70 % de votre population est rurale et qu’il n’existe pas de filières agricoles pour leur permettre de vivre dignement, vous ne pouvez pas prétendre au développement économique. Et la preuve en est que la croissance économique de la RCA, depuis plusieurs années, ne dépasse pas 1 %.

Monsieur le Premier Ministre, avec l’implantation massive des Wagner dans votre pays, quels impacts économiques majeurs ou contributions significatives peut-on identifier ? Comment percevez-vous leur enracinement dans les habitudes d’une partie de la population centrafricaine ? En définitive, quel bilan tirez-vous de leur présence en République centrafricaine ?

Je ne sais pas si vous connaissez ma position sur les Wagner. Les Wagner, ce sont d’abord des mercenaires ! Donc, qu’est-ce qu’un mercenaire peut apporter à un pays ? Sinon le feu et le sang, les larmes et la sueur. Sur le plan économique, ils vivent de la prédation sur les ressources naturelles, l’or et le bois, mais maintenant beaucoup plus l’or que le bois, à cause de l’envolée des prix de l’or sur le marché international. Mais ma position est claire. Un État qui veut construire la démocratie, la République et le principe de redevabilité ne peut pas fonctionner avec des mercenaires. Donc, je ne vois aucun avantage que les mercenaires, notamment les Wagner, apportent à notre pays ou apporteraient à notre pays.

Propos recueillis par Jos Blaise Mbanga Kack